Escribí esta historia en 2021, durante una clase de escritura creativa en la Universidad de Stanford. Está basada en un recuerdo real de mi infancia: una cabalgata compartida con mi hermana menor. Por muchos años me pregunté qué nos había hecho tan distintas. Desde entonces, he aprendido a ver nuestras diferencias con menos juicio y más amor. Esta historia no busca explicar ni comparar, sino rendir homenaje a esa memoria que, de alguna manera, nos sigue uniendo.

Cabalgatas que dejan huella

Los primeros rayos de sol iluminaban su habitación. Bajo la ventana de la sala, había un sofá azul donde se sentaba cada mañana para observar. Corrió hacia él para asomarse y ver a los trabajadores guiar el ganado. Detrás de ella, flotaba el inconfundible aroma del café recién colado, llenando el ambiente con su calor y su promesa de rutina. Pero afuera, el mundo se agitaba. Nunca supo hacia dónde iban, pero el sonido era inolvidable: un estruendo ensordecedor de pezuñas golpeando la tierra, como un tambor desesperado. El polvo color marrón claro, no tan pálido como la arena pero tampoco tan oscuro como el barro, flotaba en el aire como una neblina seca. Había una urgencia en el ambiente, un pánico compartido entre hombres, caballos y vacas. Incluso desde su ventana, podía sentir la adrenalina.

Su padre, con su primer café del día, observaba en silencio.

Tenía seis años cuando dijo: “¿Por qué esas vacas nunca se dan cuenta de que son muchas más que los caballos? Si fueran a la guerra, podrían ganar. Bueno… claro, los caballos llevan humanos encima. Aun así, creo que si quisieran, podrían hacerlo.”

Se quedó mirando hasta que el último animal desapareció en el horizonte de dieciséis mil hectáreas. Imaginó que era ella quien cabalgaba.

Por años pensé en esa mañana como si fuera una historia ajena… hasta que entendí que esa niña era yo.

Ese día, vestida con botas azul marino, jeans y camiseta blanca, estaba lista para montar a San Vicente, un caballo cuarto de milla de color marrón oscuro con una mancha blanca en la frente. Alto, fuerte, rápido. Su campeón. Había entre ellos un lazo especial, silencioso y profundo. Ella sentía que podía oír su corazón calmar el suyo, que su presencia le ofrecía algo más que compañía: le ofrecía amor. San Vicente no era solo un caballo; era su refugio, su complicidad, su fuerza hecha cuerpo.

Sus padres decidieron que ya era momento de que su hermana menor también aprendiera. Apenas once meses las separaban. San Vicente esperaba fuera del portón porque le tenía miedo a los perros de la casa: Charlie, un bóxer blanco y marrón, y Princesa, una pitbull caramelo de carácter menos amable.

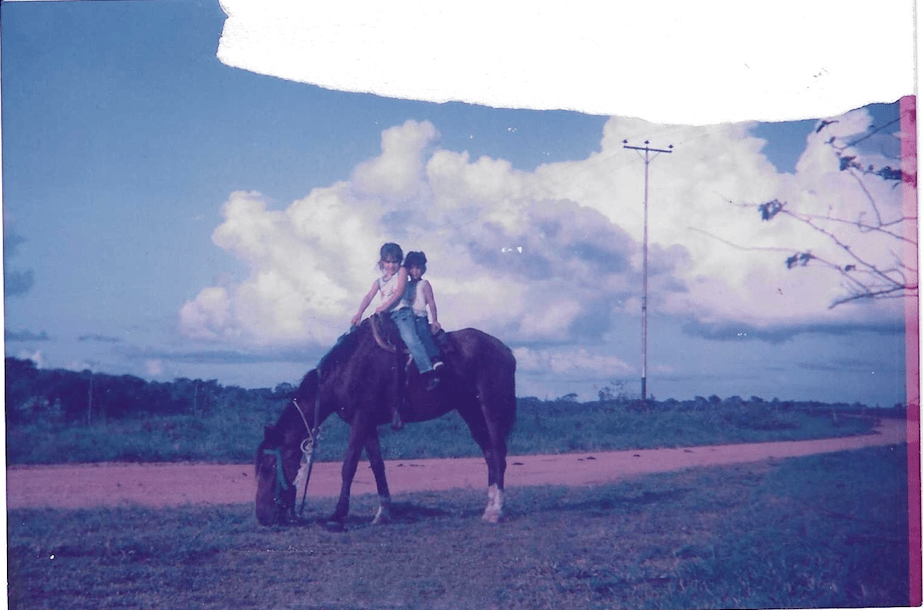

Los perros fueron encerrados. Las niñas ensillaron al caballo. En la primera vuelta, la hermana mayor montó adelante y Keylla se sentó atrás, abrazándola por la cintura. Reían. El viento les acariciaba el rostro. Por un momento, todo fue perfecto.

Pero los padres, al regresar a la casa, olvidaron cerrar el portón. Charlie y Princesa salieron corriendo tras el caballo, intentando proteger a las niñas.

San Vicente entró en pánico. Pasó de cero a cien en dos segundos. Con una mano, la niña intentaba controlar las riendas del caballo, y con la otra, sujetaba la manito pequeña de su hermanita, tratando de mantenerla sobre el lomo el mayor tiempo posible, tratando de protegerla del miedo y la velocidad. Pero Keylla, asustada, soltó su agarre. La mayor, aún intentando calmar al caballo, vio a su hermana salir disparada y caer en la tierra caliente.

Sintió miedo. Estaba confundida, pero hasta hoy recuerda con claridad cuánto intentó detener al caballo. Lo intentó con todas sus fuerzas. Y cuando finalmente entendió que no podría, algo se quebró en su interior. “Tengo que tomar una decisión”, pensó. No tenía muchas opciones. Sola, sin poder detenerlo, tuvo que elegir: seguir montada sin rumbo, o soltarse. “Va a doler”, se dijo. Y se dejó caer.

La caída fue brutal. Piedras incrustadas en la piel. Un dolor agudo en el brazo izquierdo—fractura incompleta, dijeron. Por primera vez, pensó que tal vez ser valiente era también sentirse sola. Mientras se incorporaba, una pregunta cruzó su mente con fuerza: “¿Dónde están todos?” Llorando de dolor, comenzó a caminar hacia casa, con la sensación de haber sido abandonada por el mundo entero, aunque apenas tenía seis años.

La encontraron en el camino. Su hermana ya estaba a salvo. Ella había perdido un caballo, una caída, y una parte de su inocencia.

Volvió a montar. Keylla no.

Con los años, cada una tomó su rumbo. Una se hizo decidida, tenaz. La otra, dulce y prudente. Las dos valientes, a su manera.

Yo, la mayor, siempre quise entender nuestras diferencias. Me fui del país a los diecinueve, sin dinero y con poco inglés. Trabajé, estudié, me gradué, crecí. Keylla, en cambio, tuvo pausas. Dejó la universidad más de una vez. A los veintinueve, se convirtió en madre. Crió a su hijo con ternura y valentía, entre las casas de nuestros padres. Yo la acompañé desde donde estaba, como pude.

Hoy, nuestras vidas lucen distintas. Pero no hay superioridad ni derrota. Hay elecciones. Hay tiempos. Hay caminos. Yo, desde la distancia, sigo acompañando su camino en la medida que puedo y como la vida me lo permite. No siempre he sabido hacerlo con ternura, pero sí con la intención de cuidar. Ese gesto también ha sido parte de mi propio viaje: un acto de reconciliación con aquella niña que alguna vez creyó que debía cargar con todo. Aprender a dar sin perderme, y a soltar sin dejar de querer, ha sido también parte de mi sanación. No porque lo deba, sino porque el cariño, aunque se transforme, nunca desaparece.

Quizás nunca sepa por qué una vuelve a montar y la otra no. Pero he aprendido que ambas formas de vivir merecen ser contadas con respeto. Y que esa cabalgata compartida, aunque terminó en caída, fue también el inicio de dos viajes hermosos y distintos.

A quien lea estas líneas, le dejo una pregunta:

¿Recuerdas el momento exacto en que sentiste que eras responsable del bienestar de alguien más en tu familia?

Para mí, fue este día. A los seis años, mi mente creó una historia silenciosa: que de ahí en adelante, yo cuidaría de mi hermana, sin importar qué. Esa creencia, que nació como una respuesta amorosa al miedo, terminó convirtiéndose en una fuente de gran sufrimiento.

Con el tiempo, entendí que nuestra mente es una máquina de crear significados. Y que lo que un día fue útil para sobrevivir, puede volverse una carga si no lo miramos con conciencia. Como adultos, tenemos la oportunidad de pausar, mirar esas historias con ternura y reescribirlas si ya no nos sirven.

Nadie vino a este mundo a cargar con la vida de otro. Cada quien es responsable de su propio camino. Entenderlo no significa dejar de amar, sino amar con libertad. Y quizá, solo quizá, eso sea también una forma de valentía.

Porque a veces, como aquella niña en su caballo desbocado, también nosotros debemos decidir: seguir montados sin rumbo, o soltarnos. Duele, sí. Pero con el tiempo he aprendido que soltar no es caer, es confiar. Es permitir que entre la luz en esos trayectos oscuros donde no vemos salida. Y que en ese acto, silencioso pero firme, comienza la verdadera transformación.

Copyright © 2025 Valentina DuPont. All rights reserved.

Leave a comment